说起春天,你会想到什么?

记得朱自清说,春天像花枝招展的小姑娘。

记得诗里说,“花朝月夜动春心”,花一开,就像春天睁开了眼睛。春醒了,总是不自觉心动。

而我会想起,较初看见雍正年间瓷器的感觉。

粉粉的,暖暖的,很“春天”。

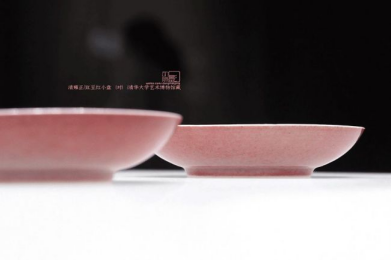

想起头次看见“豇豆红小盘”时的惊艳。

好像一个小娃娃的脸蛋,粉扑扑,水润Q弹,让人忍不住想捏一捏。

实在很难把可爱的粉色,和雍正皇帝联系在一起。

原以为九子夺嫡的上位者,应该是残忍暴戾,不苟言笑的。

他经历过手足相残,继位后又马上大刀阔斧改变,日理万机批奏折,而且不像父亲和儿子一样游玩江南。

都说“粉色生春”,苦涩的日子里,看见了几抹粉嫩,就好像多了几束春光。

所以,他不像康熙,要求瓷器端正庄重,也不像乾隆,喜欢华丽繁复,而是藏着一颗“春心”,映照在粉瓷里。

清 雍正 豇豆红小盘 动脉影 -摄

雍正年间的粉瓷很多变,其中较特别的,叫“胭脂水粉”。

看见这只胭脂水釉花瓣式碗,好像就看见三月桃花的明媚,不胜凉风的娇羞。

“胭脂红”要用黄金着色,而“胭脂水粉”便是让金少一点,粉嫩多一点。

看起来温软轻柔,在光下好似泛起圈圈涟漪。

淡淡的,浅浅的,像花苞初绽的颜色,像春天刚刚到来的样子。

想象几百年前,雍正把这只小碗捧在手里,像把玩一朵鲜灵可爱的小花。

不知道这一刻,有没有减少他处理政事的疲惫,唤醒了他心中一个短暂的春天。

雍正在位十三年,勤勤恳恳,没有太多休息时间。

所以便把玩艺术、赏瓷器,当做比较好的解压。

他看见漂亮瓷器,总是爱不释手。

都说爱就是克制,所以雍正时的瓷器,美得很宁静,很克制。

越是简单,越有无言的美。

在他看来,宋代五大名窑的瓷器比较好。

雍正喜欢单色釉,下令一种釉色只烧一样瓷器。

还希望颜色要极为匀净,还要不断试出新釉色。

于是,专门派年羹尧的哥哥年希尧,到景德镇监工烧窑。

这十年间,烧造技术不断纯熟。

这时期景德镇的瓷,甚至有“年窑”之称。

雍正十一年,年希尧派人送来十二个盘,分别是“白釉、绿釉、湖绿釉、葱绿釉、黄釉、姜黄釉、米黄釉、天蓝釉、洒蓝釉、胭脂釉、紫金釉、薄荷釉”。

其中光是绿釉,就有三种模样。

湖绿釉盘,像新摘的叶子,青翠鲜嫩;

绿釉盘,很像雨过天青的汝窑,温润如玉……胎薄体轻,没有任何纹饰,所以美得更加纯粹,可以有无穷想象。

就像雍正主动追求的另一种单色釉,“茶叶末”。

这颜色并不讨喜,看起来不黄不绿的。

它本是在前朝意料所得的残次品,但雍正却一眼相中,觉得他“古雅沉静”。

这釉色确实跟茶叶末相差无异,而且还像神秘的青铜器。

“茶叶末”在烧造时很难,多一分过黄,少一分就过绿。

越是不起眼的单色釉,越是被玩出了花。

就像马未都说:“颜色釉是一种含蓄的表达,具备了美学素养才能够去体会。”

雍正的单色釉瓷,藏着他较隐秘的情绪。我们虽能看见,却又捉摸不透。

穿透这些神秘与简单,便懂了他内心的细腻温柔。

雍正在位十三年,并不算长。

在有限的时间里,他是否常常在想要做些什么,想留下些什么。

他的心思,就像春天的花一般开得绚烂,“一夜好风吹,新花一万枝。

”花开一季,便是花的一生,于是就是要开得痛痛快快,每朵都要盛放至绝伦。

而瓷器就是雍正的春天,他要让这个春天开成一个希望。

不会妥协,甚至还很任性,从胎体选料、到釉色、到描绘……他无一不追求嘎嘎好。

清 雍正 珐琅彩柳燕纹碗 动脉影-摄

他喜欢宋朝的五代名窑,受着含蓄极简、清新自然的熏陶,结果仿出的瓷比前朝还漂亮。

他知道明朝成化的“斗彩”比较好,便要求瓷器描绘要像刺绣一样,颜色变化都在细微之处;

还知道明朝永宣的“青花”好,便直追永宣。

还受万历“铁线描”画法的影响,不大面积涂上颜色,而是一道一道的,淡描青花。

雍正还知道粉彩受西方文化影响,便要求粉彩的描绘方式,要像油画一般真实。

粉彩就像在瓷器上再画一幅工笔画,而且彩料比康熙朝的还要精细。

一朵花往往用上十种颜色以上,先涂一层玻璃白,再渲染开。

花心和花边,深浅不一。

花瓣的阴面深一点,阳面浅一点。

还有的涌上更丰富的颜色层层相叠,会泛出彩虹般的光晕。

既细密,又淡雅;

既写意,也写实。

雍正年间的粉彩,超越了许多中国彩瓷,而雍正的超越,给瓷器留下了一个又一个春天。

粉嫩像这个春天的花苞,怦然心动;

单色釉像春天温柔的风,轻轻拂过;

精细的追求,是一树一树竞相开放的春心。

在艰辛的帝王生涯中,雍正肯定有许多想逃离的时刻。

想来,他在寄情文艺、看见瓷器烧造成功的时候,或许就短暂地,躲进了一个春天。

在那个春天里,玩弄权术的皇帝,可以放肆地做个艺术家,去追求美的纯粹,去展露内心的温和。